ПОСТОРОННИМ ПРОЛЁТ ВОСПРЕЩЁН

Автор:

Александр Михайлович Кириндас

Автор:

Александр Михайлович Кириндас

Авиационные системы опознавания «свой-чужой» уже несколько десятилетий являются неотъемлемым элементом авиационной техники. Редакция КР решила напомнить читателям о появлении первых подобных систем в ВВС нашей страны.

С началом внедрения в войска средств дальнего радиолокационного обнаружения (см. В.Щербаков. Родина «противосамолётной» радиолокации КР 9-10/ 2021) обозначились проблемы идентификации воздушных целей. Это было критически важно для зенитной артиллерии и истребительной авиации. В частности при создании систем наведения истребителей на цель (об этом рассказано в статье «Голубой экран для красных соколов», КР 1-2/2025) необходимо было не только обеспечить передачу изображения карты с объектами, но и указать их принадлежность.

Пионерами в деле разработки систем опознавания стали англичане, приступившие к работам в середине 1930-х гг. Другие страны, в том числе и СССР, вступили в негласное соревнование позднее. Уже к началу Второй мировой войны в Великобритании для «определения – друг или враг» появилась система IFF (identification friend or foe). IFF была заимствована Соединёнными Штатами и благодаря высокому уровню развития американской промышленности растиражирована в больших количествах, а аббревиатура IFF прочно утвердилась в американской и английской авиационной терминологии.

Управление Связи РККА, в ведении которого в тот момент находились системы радиолокации, поручило Ленинградскому Физико-Техническому институту рассмотреть проблему создания системы «свой – чужой». Это было оформлено в виде дополнительных пунктов к заключенному 15 мая 1940 договору на дальнейшее совершенствование одной из первых отечественных РЛС «Редут».

В ЛФТИ (руководитель темы Ю. Б. Кобзарев) разработали способ опознавания самолетов и построили макет «регенеративного ответчика». Испытания на самолете показали работоспособность концепции, а на макет прибора было выдано секретное авторское свидетельство.

Дальнейшая инженерная проработка вопроса была передана в НИИ-9, где выполнялась в рамках темы научного плана на 1940 и 41-й гг. «Прибор для опознавания при помощи установок типа Р.У.С-2 своих самолетов находящихся в полете на большом расстоянии». Ведущими разработчиками были Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров.

Параллельно с НИИ-9 к разработке оригинальной конструкции прибора опознавания подключился НИИИС КА (Научно-исследовательский испытательный институт связи). Там также создали макет аппаратуры опознавания, который к лету 1941 г. довели до стадии летных испытаний.

Однако в связи с началом войны и эвакуацией работы по системе опознавания «свой-чужой» были приостановлены и возобновились только в августе 1942 г.

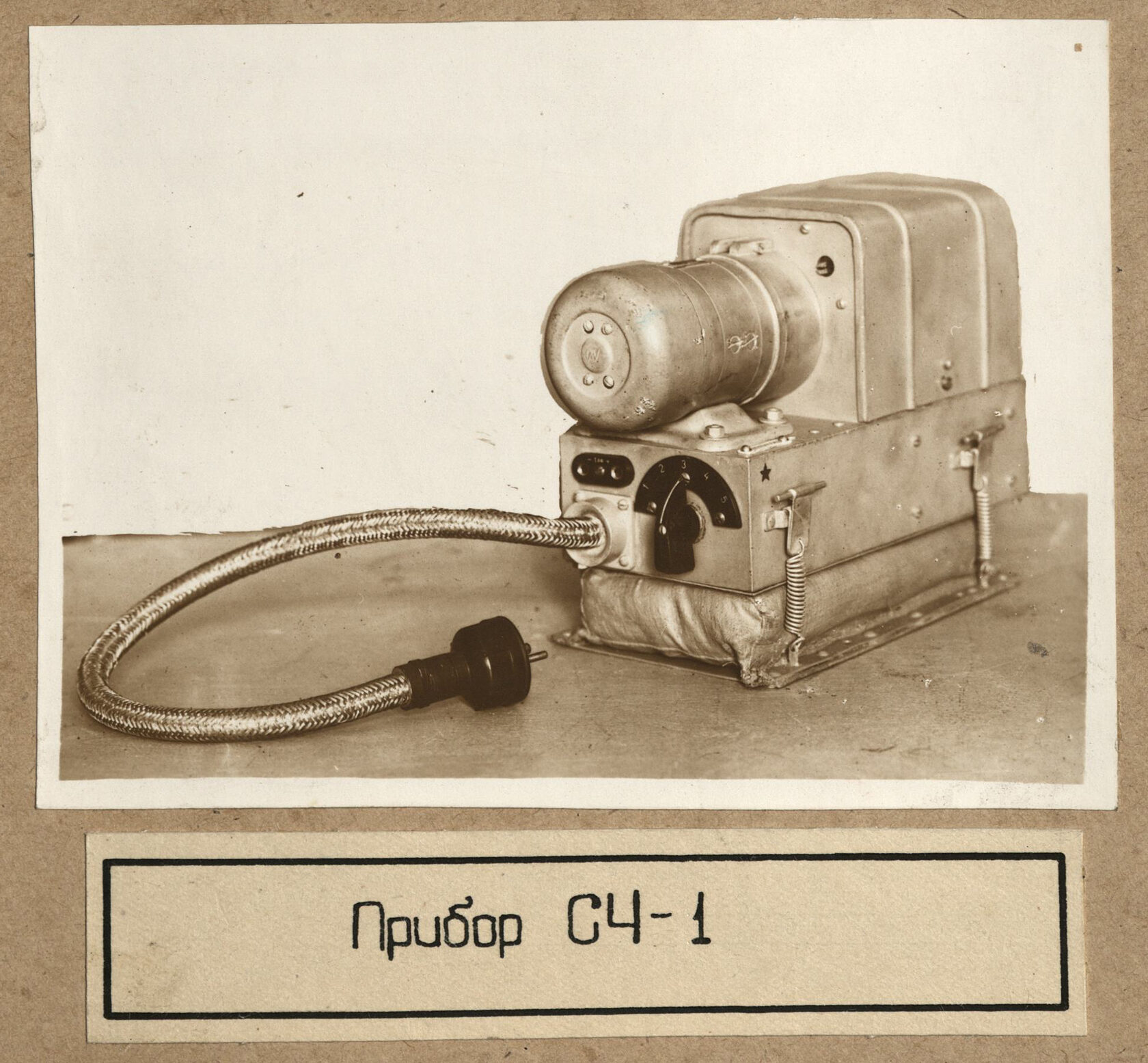

К этому времени тема была поручена заводу №465. В открытой печати предприятие традиционно обозначается как «Радиозавод-институт». Главным конструктором завода был П.П. Куровский. Работы начались в лаборатории, которую возглавлял профессор С. Э. Хайкин. Профильной темой лаборатории была система наведения самолетов на цель. Затем была организована специальная лаборатория №3, в которой сосредоточили работы по системе «свой-чужой». Руководителем темы стал инженер Е.Н. Геништа. Начальником цеха, где собирали опытные образцы, был А.В. Романов. Из прежнего коллектива авторов по работу по теме продолжал Н. Ф. Алексеев. Базируясь на разработках ЛФТИ, НИИИС КА, материалах НИИ ВВС и НИИ-9, объединенный коллектив Радиозавода-института к февралю 1943 г. завершил разработку прибора СЧ, или СЧ-1. СЧ предназначался для опознавания своих самолетов на отметчиках наземных локаторов «Пегматит» или «Редут».

С началом внедрения в войска средств дальнего радиолокационного обнаружения (см. В.Щербаков. Родина «противосамолётной» радиолокации КР 9-10/ 2021) обозначились проблемы идентификации воздушных целей. Это было критически важно для зенитной артиллерии и истребительной авиации. В частности при создании систем наведения истребителей на цель (об этом рассказано в статье «Голубой экран для красных соколов», КР 1-2/2025) необходимо было не только обеспечить передачу изображения карты с объектами, но и указать их принадлежность.

Пионерами в деле разработки систем опознавания стали англичане, приступившие к работам в середине 1930-х гг. Другие страны, в том числе и СССР, вступили в негласное соревнование позднее. Уже к началу Второй мировой войны в Великобритании для «определения – друг или враг» появилась система IFF (identification friend or foe). IFF была заимствована Соединёнными Штатами и благодаря высокому уровню развития американской промышленности растиражирована в больших количествах, а аббревиатура IFF прочно утвердилась в американской и английской авиационной терминологии.

Управление Связи РККА, в ведении которого в тот момент находились системы радиолокации, поручило Ленинградскому Физико-Техническому институту рассмотреть проблему создания системы «свой – чужой». Это было оформлено в виде дополнительных пунктов к заключенному 15 мая 1940 договору на дальнейшее совершенствование одной из первых отечественных РЛС «Редут».

В ЛФТИ (руководитель темы Ю. Б. Кобзарев) разработали способ опознавания самолетов и построили макет «регенеративного ответчика». Испытания на самолете показали работоспособность концепции, а на макет прибора было выдано секретное авторское свидетельство.

Дальнейшая инженерная проработка вопроса была передана в НИИ-9, где выполнялась в рамках темы научного плана на 1940 и 41-й гг. «Прибор для опознавания при помощи установок типа Р.У.С-2 своих самолетов находящихся в полете на большом расстоянии». Ведущими разработчиками были Н. Ф. Алексеев и Д. Е. Маляров.

Параллельно с НИИ-9 к разработке оригинальной конструкции прибора опознавания подключился НИИИС КА (Научно-исследовательский испытательный институт связи). Там также создали макет аппаратуры опознавания, который к лету 1941 г. довели до стадии летных испытаний.

Однако в связи с началом войны и эвакуацией работы по системе опознавания «свой-чужой» были приостановлены и возобновились только в августе 1942 г.

К этому времени тема была поручена заводу №465. В открытой печати предприятие традиционно обозначается как «Радиозавод-институт». Главным конструктором завода был П.П. Куровский. Работы начались в лаборатории, которую возглавлял профессор С. Э. Хайкин. Профильной темой лаборатории была система наведения самолетов на цель. Затем была организована специальная лаборатория №3, в которой сосредоточили работы по системе «свой-чужой». Руководителем темы стал инженер Е.Н. Геништа. Начальником цеха, где собирали опытные образцы, был А.В. Романов. Из прежнего коллектива авторов по работу по теме продолжал Н. Ф. Алексеев. Базируясь на разработках ЛФТИ, НИИИС КА, материалах НИИ ВВС и НИИ-9, объединенный коллектив Радиозавода-института к февралю 1943 г. завершил разработку прибора СЧ, или СЧ-1. СЧ предназначался для опознавания своих самолетов на отметчиках наземных локаторов «Пегматит» или «Редут».

В ходе разработки приборов СЧ отечественные специалисты ознакомились с полученными от союзников английскими и американскими приборами.

Геништа писал в одном из отчетных докладов:

«К началу разработки был известен аналогичный английский прибор ИФФ, конструктивно очень громоздкий, сложный по электрической схеме, трудоемкий в производстве и обладающий большим весом… Лаборатория отказалась от копирования такого прибора, тем более, что при этом потребовалось бы нашей промышленности освоение четырех новых типов ламп и ряда деталей. Лаборатория поставила перед собой задачу разработки прибора из ламп и деталей серийной продукции отечественной промышленности с максимальным упрощением конструкции и электрической схемы».

В результате коллективу лаборатории №3 удалось создать прибор более легкий, компактный и с меньшей номенклатурой комплектующих. Это показали сравнительные испытания с британским IFF Mk II и американским SCR-535.

Читать полностью...

Источник: Национальный авиационный журнал "Крылья Родины"

Геништа писал в одном из отчетных докладов:

«К началу разработки был известен аналогичный английский прибор ИФФ, конструктивно очень громоздкий, сложный по электрической схеме, трудоемкий в производстве и обладающий большим весом… Лаборатория отказалась от копирования такого прибора, тем более, что при этом потребовалось бы нашей промышленности освоение четырех новых типов ламп и ряда деталей. Лаборатория поставила перед собой задачу разработки прибора из ламп и деталей серийной продукции отечественной промышленности с максимальным упрощением конструкции и электрической схемы».

В результате коллективу лаборатории №3 удалось создать прибор более легкий, компактный и с меньшей номенклатурой комплектующих. Это показали сравнительные испытания с британским IFF Mk II и американским SCR-535.

Читать полностью...

Источник: Национальный авиационный журнал "Крылья Родины"