Самолёты-«однофамильцы» (к теме обозначений самолётов)

Автор:

Сергей Дмитриевич Комиссаров, главный редактор журнала «Крылья Родины», академик Академии наук авиации и воздухоплавания

Автор:

Сергей Дмитриевич Комиссаров, главный редактор журнала «Крылья Родины», академик Академии наук авиации и воздухоплавания

Обозначения самолётов представляют собой не только интересный предмет изучения для историка авиации, но и важный аспект практической деятельности авиационного производства, начиная от конструкторов-индивидуалов и кончая серьёзными КБ и авиационными заводами. Ясно, что эта сфера в значительной степени стихийна и не поддаётся строгой регламентации. И всё же во всех странах мира та часть авиационной деятельности, которая связана с государством (ВВС, государственные авиазаводы и КБ и т.п.) вызывала необходимость установить какую-то систему присвоения обозначений создаваемым самолётам. Здесь мы видим большое разнообразие подходов, связанное со спецификой отдельных стран. Детальное описание систем обозначений самолётов даже в одной только стране (в России и СССР) может составить предмет целой книги. В данном случае автор решил ограничиться отдельными интересными аспектами темы.

Каким требованиям должны отвечать обозначения самолётов? В идеале они должны быть: удобопроизносимы, благозвучны и не слишком многословны; понятны и логичны, т. е должны ложиться в определённую систему; однозначны (нежелательно наличие множественных обозначений у одного и того же типа/варианта, так же как и присвоение разным самолётам или вариантам одного и того же обозначения).

Понятно, что до идеала в этих вопросах далеко. В частности, широко распространено такое явление, когда под одним и тем же названием фигурирует целый ряд самолётов совершенно различных типов (назовём их условно «однофамильцами»). Это может иногда вызывать путаницу.

Автор решил сделать обзор наиболее интересных и характерных примеров такого рода применительно к отечественной авиации.

Возникает такое дублирование по различным причинам, объективным и субъективным. При отсутствии регламентирования непреднамеренное дублирование может быть связано с тем, что разработчик просто не знает о прецеденте или игнорирует его. Так, в СССР в 1920-е годы существовали истребители И-1, И-3, И-7. Значительно позже опытные реактивные истребители с теми же названиями появились в ОКБ А.И.Микояна. А потом в КБ «Интеравиа» возникли спортивные самолёты И-1 и И-3.

Каким требованиям должны отвечать обозначения самолётов? В идеале они должны быть: удобопроизносимы, благозвучны и не слишком многословны; понятны и логичны, т. е должны ложиться в определённую систему; однозначны (нежелательно наличие множественных обозначений у одного и того же типа/варианта, так же как и присвоение разным самолётам или вариантам одного и того же обозначения).

Понятно, что до идеала в этих вопросах далеко. В частности, широко распространено такое явление, когда под одним и тем же названием фигурирует целый ряд самолётов совершенно различных типов (назовём их условно «однофамильцами»). Это может иногда вызывать путаницу.

Автор решил сделать обзор наиболее интересных и характерных примеров такого рода применительно к отечественной авиации.

Возникает такое дублирование по различным причинам, объективным и субъективным. При отсутствии регламентирования непреднамеренное дублирование может быть связано с тем, что разработчик просто не знает о прецеденте или игнорирует его. Так, в СССР в 1920-е годы существовали истребители И-1, И-3, И-7. Значительно позже опытные реактивные истребители с теми же названиями появились в ОКБ А.И.Микояна. А потом в КБ «Интеравиа» возникли спортивные самолёты И-1 и И-3.

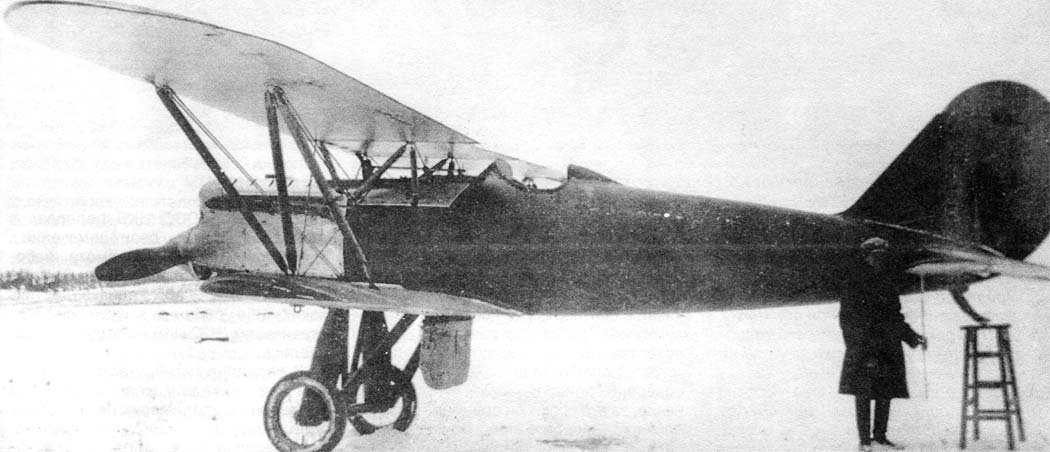

Истребитель И-3 Н.Н.Поликарпова, 1928 г.

Истребитель И-3У ОКБ А.И.Микояна, 1958 г.

Но бывало и намеренное дублирование. В 1920-1930-х гг. в ВВС РККА практиковалась выдача различным КБ в порядке конкурса заданий на проектирование самолёта с одним и тем же названием. Так, задание на проектирование истребителя И-5 получили как Поликарпов с Григоровичем, так и коллектив ЦАГИ под руководством Туполева. Ряд заданий с одинаковыми названиями был выдан в своё время нескольким конструкторам морской авиации – Бериеву, Самсонову, Шаврову, Москалёву. Так, в 1934-1935 гг. Шавров и Самсонов разрабатывали в порядке конкурса свои проекты под одним и тем названием МБР-6. В 1939 г. задание на морской ближний разведчик для ОКБ Бериева и ОКБ-31 Москалёва фигурировало под одним и тем же названием МБР-200. Проекты морских дальних разведчиков с одним и тем же названием МДР-3 разрабатывались у Бартини и затем в ОКБ Четверикова. Обозначение МДР-5 применялось к альтернативным проектам Бериева и Самсонова. МДР-7 существовал в разработках Самсонова и Шаврова, МДР-8 проектировался параллельно у Бериева и ушедшего из его КБ Самсонова, а также коллективом Шаврова.

Читать полностью...

Источник: Национальный авиационный журнал "Крылья Родины"

Читать полностью...

Источник: Национальный авиационный журнал "Крылья Родины"