Автор:

Александр Михайлович Кириндас

Александр Михайлович Кириндас

Незадолго до начала Великой Отечественной войны конструктор А.Г.Иосифьян, параллельно с проектированием и постройкой во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) электровертолёта для Главного артиллерийского управления в инициативном порядке приступил к разработке электросиловой установки для самолёта. В 1940 г. в одном из докладов о ходе работ по электровертолёту для ГАУ Иосифьян отмечал, что при наличии электрических машин, имеющих удельную мощность порядка 0,3…0,6 кг на л.с., можно поставить вопрос о создании крупных воздушных крейсеров, силовые установки которых могут уложиться в весовой диапазон порядка 1,0...1,2 кг на л.с. Предполагалось, что «первичные» двигатели будут приводить генераторы, питающие электромоторы с воздушными винтами.

К весне 1941 г. были выработаны основные конструктивные решения для «воздушного крейсера» или «мощного самолёта». Это должен был быть крупногабаритный самолет совершенных аэродинамических форм с расположением силовых установок в фюзеляже (это могли бы быть газогенератор, паровые машины или мощные ДВС). Самолёт и трансмиссия к нему получили наименование ЭС и ЭМС.

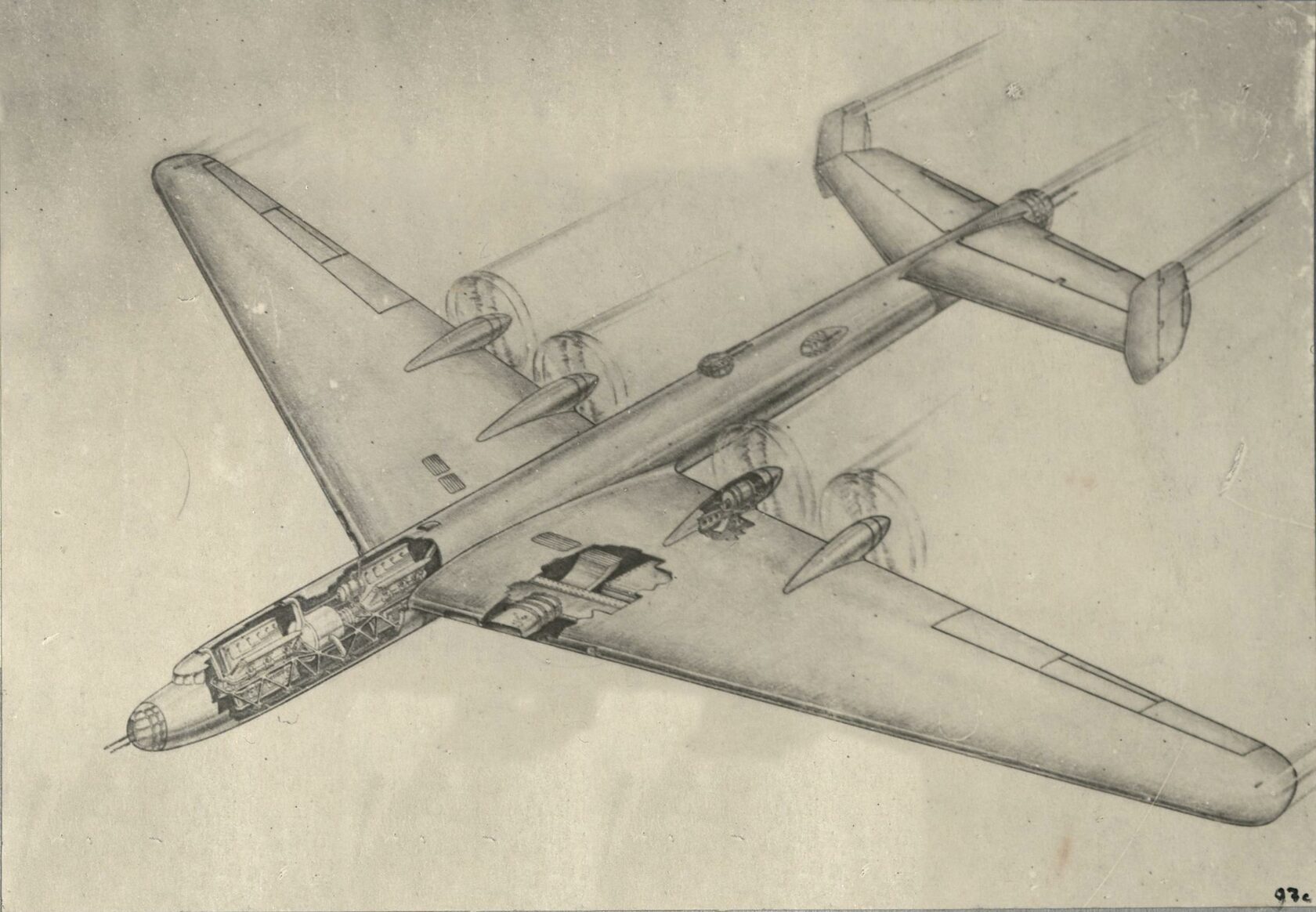

В окончательном варианте мощного самолета решили в качестве первичных использовать мощные 24-цилиндровые двигатели Х-образной схемы, которые разрабатывались в ОТБ НКВД инженером А.М. Добротворским. Самолёт предполагался как среднеплан с крылом малой стреловидности и двухкилевым оперением. Это был тяжёлый самолет в размерности бомбардировщика ТБ-7. Тандемная спарка первичных двигателей в блоке с генератором должна была располагаться в носовой части фюзеляжа (оставляя среднюю часть свободной для бомбоотсека). Генерируемый ток должен был подаваться на четыре электромотора с соосными толкающими винтами, размещенные на задней кромке крыла.

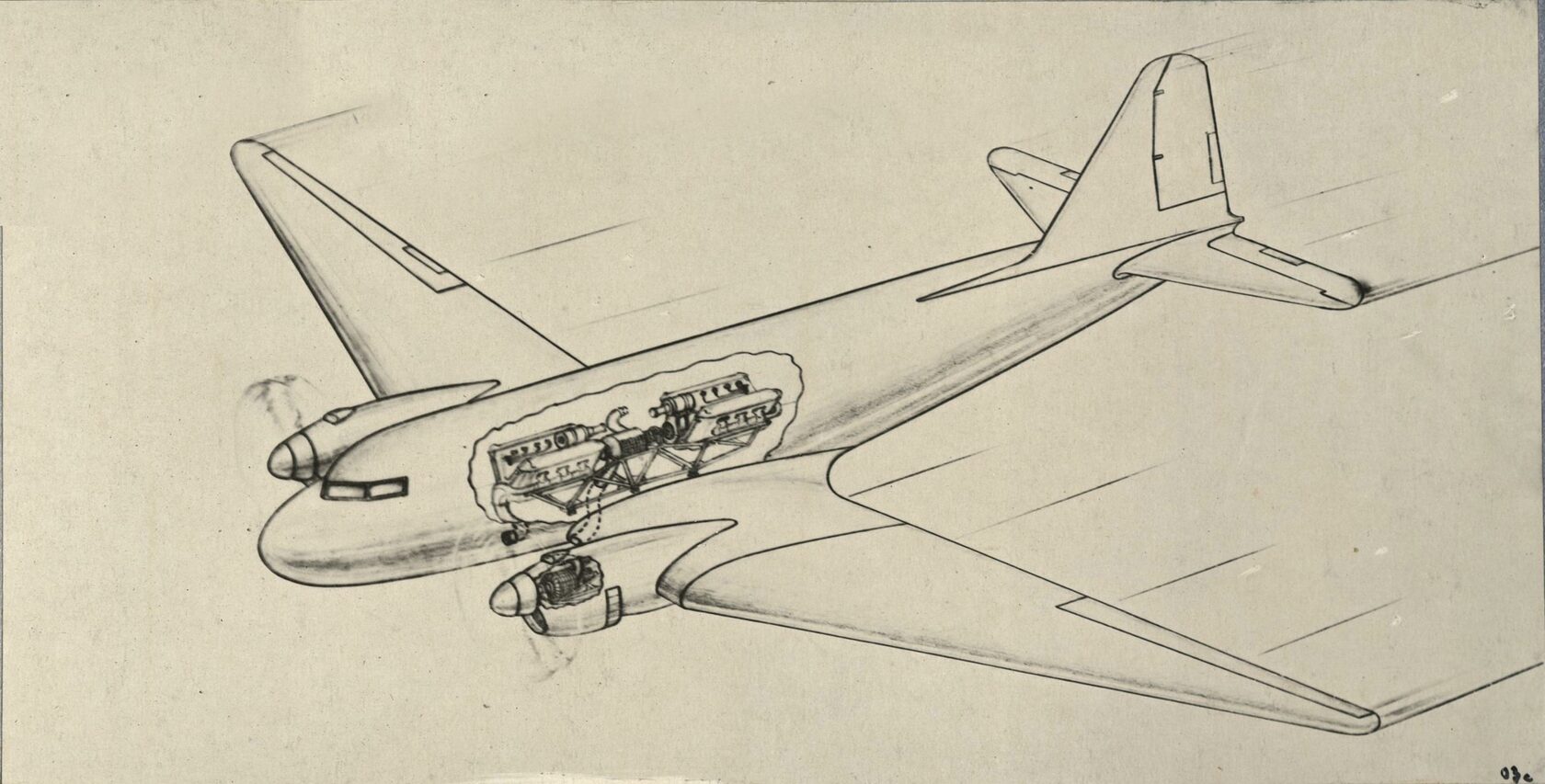

Постройка столь сложной машины без предварительной экспериментальной проверки основных технических решений была едва ли возможна. Поэтому в рамках работ по темам ЭС и ЭМС решили испытать электросиловую систему на специально переоборудованном самолёте ПС-84.

Весной 1941 г. Машиноаппаратное бюро ВЭИ Наркомата электропромышленности (руководитель МАБ ВЭИ А.Г. Иосифьян) и Центральный аэро-гидродинамический институт (главный конструктор ЦАГИ А.А. Сеньков) направили предложения по ЭС и ЭМС в инстанции.

К весне 1941 г. были выработаны основные конструктивные решения для «воздушного крейсера» или «мощного самолёта». Это должен был быть крупногабаритный самолет совершенных аэродинамических форм с расположением силовых установок в фюзеляже (это могли бы быть газогенератор, паровые машины или мощные ДВС). Самолёт и трансмиссия к нему получили наименование ЭС и ЭМС.

В окончательном варианте мощного самолета решили в качестве первичных использовать мощные 24-цилиндровые двигатели Х-образной схемы, которые разрабатывались в ОТБ НКВД инженером А.М. Добротворским. Самолёт предполагался как среднеплан с крылом малой стреловидности и двухкилевым оперением. Это был тяжёлый самолет в размерности бомбардировщика ТБ-7. Тандемная спарка первичных двигателей в блоке с генератором должна была располагаться в носовой части фюзеляжа (оставляя среднюю часть свободной для бомбоотсека). Генерируемый ток должен был подаваться на четыре электромотора с соосными толкающими винтами, размещенные на задней кромке крыла.

Постройка столь сложной машины без предварительной экспериментальной проверки основных технических решений была едва ли возможна. Поэтому в рамках работ по темам ЭС и ЭМС решили испытать электросиловую систему на специально переоборудованном самолёте ПС-84.

Весной 1941 г. Машиноаппаратное бюро ВЭИ Наркомата электропромышленности (руководитель МАБ ВЭИ А.Г. Иосифьян) и Центральный аэро-гидродинамический институт (главный конструктор ЦАГИ А.А. Сеньков) направили предложения по ЭС и ЭМС в инстанции.

Проектный рисунок самолёта ЭМС1-627 на базе ПС-84. В этой версии электромоторы с тянущими винтами стоят на месте прежних ПД, в фюзеляже – два ВК-105 с генератором

Инициатива была одобрена, и летом 1941 г. МАБ ВЭИ официально приступило к проектированию генератора и двигателя для «мощного самолета». В это время мощный самолёт получил наименование ЭМС-2, а переоборудованный ПС-84 назвали ЭМС-1 (он же ЭС-1).

Для проведения испытаний двигателей ЭМС требовались дефицитные шестишлейфовые осциллографы, в связи с чем 22 августа 1941 г. зам. директора ВЭИ по научной части В.Г.Бирюков в письме заместителю наркома НКЭП Товстопалову подробно описал, для каких именно целей будут задействованы ценные приборы.

Однако вскоре работы по электросамолёту пришлось приостановить.

В ночь на 22 июля в ходе налетов на Москву начались бомбардировки ВЭИ. В результате были сильно разрушены три корпуса института. Во время первого же налёта был убит начальник охраны Белов. Основные лаборатории института были вынуждены приостановить работу до осени. После окончания восстановительных работ ВЭИ не смог продолжить деятельность, поскольку осенью вновь подвергся авианалётам. Во время очередного налёта получил ранения и позднее скончался в госпитале директор опытного завода ВЭИ (ОЭМЗ) А.И. Барканов.

Читать полностью...

Для проведения испытаний двигателей ЭМС требовались дефицитные шестишлейфовые осциллографы, в связи с чем 22 августа 1941 г. зам. директора ВЭИ по научной части В.Г.Бирюков в письме заместителю наркома НКЭП Товстопалову подробно описал, для каких именно целей будут задействованы ценные приборы.

Однако вскоре работы по электросамолёту пришлось приостановить.

В ночь на 22 июля в ходе налетов на Москву начались бомбардировки ВЭИ. В результате были сильно разрушены три корпуса института. Во время первого же налёта был убит начальник охраны Белов. Основные лаборатории института были вынуждены приостановить работу до осени. После окончания восстановительных работ ВЭИ не смог продолжить деятельность, поскольку осенью вновь подвергся авианалётам. Во время очередного налёта получил ранения и позднее скончался в госпитале директор опытного завода ВЭИ (ОЭМЗ) А.И. Барканов.

Читать полностью...