Созвездие Ориона

(к теме ночных полётов строем)

Автор: Александр Михайлович Кириндас

(к теме ночных полётов строем)

Автор: Александр Михайлович Кириндас

Одной из актуальных проблем организации воздушного движения является обеспечение ночных полетов. Для этого в свою очередь важно точно определить взаиморасположение и направление движения воздушных судов. Усилия в этом направлении прилагались у нас ещё в 1930-е годы.

Найти удовлетворительное решение проблемы не удавалось долгое время.

Найти удовлетворительное решение проблемы не удавалось долгое время.

Военные, как основные заказчики, периодически уточняли требования на комплексы для проведения ночных полетов. В частности, действовавшим в 1936 г техзаданием, предусматривалось создание аппаратуры, «позволяющей с помощью звуковых или зрительных сигналов поддерживать правильное положение самолета в строю при полетах ночью /также: в тумане, облаках и проч/». Индикатор такой аппаратуры должен был показывать, в каком направлении по курсу и высоте идут соседние самолеты. В следующем году требования к аппаратуре снизили. Требования 1937 г. предусматривали решение упрощенной задачи, с индикатором, указывающим только «горизонтальные составляющие действительных направлений на соседние самолеты и расстояния до них». Это было сделано на том основании, что корректируемая по альтиметру высота полета в рассматриваемых условиях могла быть задана летчику заранее перед вылетом или скорректирована радиокомандой. Для решения задачи изучались варианты, основанные на различных физических принципах. В частности, в НИИ-11 предлагали устройства радионавигации (по разности фаз прямой и отраженной волн радиопередатчика и т.п.), а в НИИ-10 на невидимых человеку лучах инфракрасного (ИК) света.

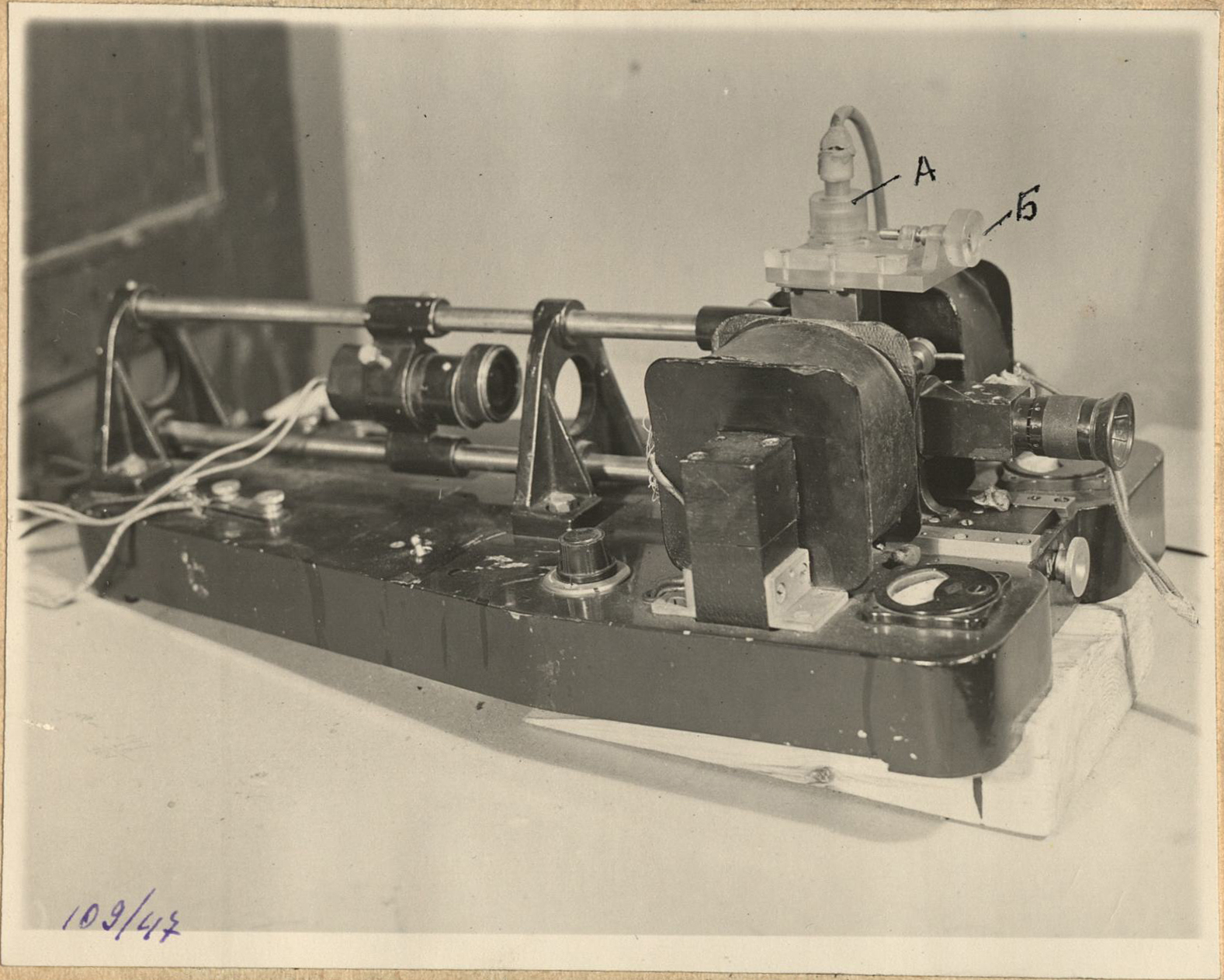

Стенд для испытания ЭОПа с радиоактивным источником питания

Договор №125412сс на разработку комплекса «Дове» (такое название он носил в документах) Техническое управление РККА и НИИ-10, которым руководил А.Ф. Шорин, заключили 29 марта 1936 г. Предполагалось, что с помощью специального наблюдательного устройства комплекса «Дове» можно будет обнаружить источники ИК-излучения, размещенные на самолете. Зная фактическое расстояние между источниками и фиксируя их изображение на экране наблюдательного прибора, можно было бы, решив простейшую геометрическую задачу, определить истинное расстояние до наблюдаемых сигналов, а с этим и уточнить взаиморасположение самолетов относительно друг друга.

Однако разработанный с использованием имевшихся фотоэлементов комплекс «Дове» не позволил решить проблему: «сложное светотехническое оборудование с ограниченными направленными зонами излучения и малочувствительный прибор наблюдения с фиксированным положением сектора обозрения в итоге дали аппаратуру неприспособленную к поиску цели и маневрированию».

Большие габариты аппарата «Дове» и его источников питания затрудняли монтаж на самолете. Из-за отсутствия оборачивания образа прибор давал перевернутое изображение, усложняя наблюдение. Поэтому «Дове» не вышел из стадии предварительного испытания.

Вместе с тем, интерес к ИК-комплексам помимо ВВС проявил военно-морской флот. Для береговых частей и крупных надводных кораблей энергопотребление и габариты ИК-техники были не столь критичны, поэтому принцип адаптировали к нуждам ВМФ. В 1938-41 гг. НИИ-9, НИИ-10 и ВЭИ передали для испытаний ВМФ ряд телемеханических, сигнальных и связных ИК-комплексов.

Читать полностью...

Однако разработанный с использованием имевшихся фотоэлементов комплекс «Дове» не позволил решить проблему: «сложное светотехническое оборудование с ограниченными направленными зонами излучения и малочувствительный прибор наблюдения с фиксированным положением сектора обозрения в итоге дали аппаратуру неприспособленную к поиску цели и маневрированию».

Большие габариты аппарата «Дове» и его источников питания затрудняли монтаж на самолете. Из-за отсутствия оборачивания образа прибор давал перевернутое изображение, усложняя наблюдение. Поэтому «Дове» не вышел из стадии предварительного испытания.

Вместе с тем, интерес к ИК-комплексам помимо ВВС проявил военно-морской флот. Для береговых частей и крупных надводных кораблей энергопотребление и габариты ИК-техники были не столь критичны, поэтому принцип адаптировали к нуждам ВМФ. В 1938-41 гг. НИИ-9, НИИ-10 и ВЭИ передали для испытаний ВМФ ряд телемеханических, сигнальных и связных ИК-комплексов.

Читать полностью...